AULNAIE NOIRE

Alnion glutinosae par Eric Grossenbacher

Aulne glutineux : Alnus glutinosa (L.) Gaertner

L’aulne glutineux Alnus glutinosa, ou verne, est l’arbre colonisateur des eaux stagnantes. Nos flores sont unanimes à le dire : « forêts humides, voire périodiquement inondées, bords des eaux tranquilles… ». Parmi les trois espèces d’aulnes présentes en Suisse, deux ont des feuilles ovales-aiguës : l’aulne vert Alnus viridis (qui colonise les couloirs d’avalanches dans les Alpes) et l’aulne blanc Alnus incana (qui campe aux abords des cours d’eau). L’aulne glutineux a des feuilles arrondies, si bien que le botaniste anglais Ph. Miller (1691-1771) lui avait donné le nom d’aulne à feuilles rondes Alnus rotundifolia : bien vu, oui, mais… En effet il y a un mais : c’est C. Linné (L.), (1707-1778), naturaliste suédois qui, le premier, a donné le nom d’espèce glutinosa à cet arbre et J. Gaertner (1732-1791), botaniste allemand, qui a placé cette espèce dans le genre Alnus. J.E. Gilibert (1741-1814), botaniste français, quant à lui, l’avait appelé aulne noir Alnus nigra. Parmi tous ces noms d’espèces (glutinosa, nigra ou rotundifolia), il fallut choisir. Qui fut le premier dans la « course des noms » ? Linné ! Voilà pourquoi les flores actuelles ont retenu finalement Alnus glutinosa (principe d’antériorité). Pourquoi glutinosa ? Les jeunes feuilles sont visqueuses en dessus.

Où la ligne droite n’est pas le plus court chemin…

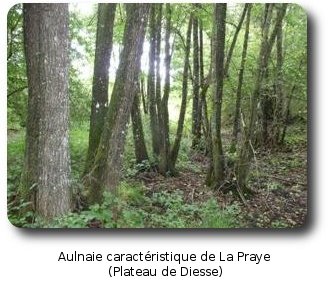

Les aulnaies noires se trouvent dans des dépressions de terrains, là où l’eau ne peut plus s’échapper. L’eau stagne. Il fut un temps, en Suisse, surtout sur le Plateau, où les paysages offraient de nombreuses dépressions. C’était le beau temps pour les aulnaies. L’agriculture a gagné de nombreux hectares de terres cultivables en comblant les dépressions humides. Il suffit de penser au Grand Marais (région des trois lacs : Bienne, Neuchâtel et Morat). Cependant, tout n’a pas disparu. Le peu qui a subsisté a été mis sous protection.A titre d’exemples, deux très petites réserves :

- • l’aulnaie de Muttli (au nord de Müntschemier, dans le Grand Marais, pt 438.8)

- • celle de La Praye sur le Plateau de Diesse, 790 m d’altitude

En revanche, d’autres réserves sont classées d’importance nationale (nous en citons deux, mais il y en a d’autres) :

- • l’aulnaie de Bonfol (carte Bonfol No 1065, au sud de l’Etang du Milieu)

- • l’aulnaie des Monod, entre Mollens et Pampigny (carte No 1222 Cossonay : 519'500 / 158'200, à l’est du pt 670) ; avec ses 360 m de longueur et 210 m de largeur, l’aulnaie des Monod est la plus étendue de Suisse.

Que l’on ne s’avise pas de traverser à pied une aulnaie en utilisant le chemin le plus court, soit la ligne droite, surtout pas ! Vous risqueriez à coup sûr d’y laisser une chaussure au fond de la terre humide. Seul, n’y allez pas… Pour traverser une aulnaie à pied il est impératif de choisir son chemin en fonction des troncs d’arbres, les seuls éléments fiables du terrain, en zigzagant d’un à l’autre. Les zones libres, même de peu d’importance, sont autant de pièges. Si la terre en surface paraît sèche, méfiez-vous ! En été surtout, sous la croûte de surface paraissant solide, sommeille une terre gorgée d’eau. Par exemple, il arrive que l’aulnaie des Monod soit à sec en été.

Que l’on ne s’avise pas de traverser à pied une aulnaie en utilisant le chemin le plus court, soit la ligne droite, surtout pas ! Vous risqueriez à coup sûr d’y laisser une chaussure au fond de la terre humide. Seul, n’y allez pas… Pour traverser une aulnaie à pied il est impératif de choisir son chemin en fonction des troncs d’arbres, les seuls éléments fiables du terrain, en zigzagant d’un à l’autre. Les zones libres, même de peu d’importance, sont autant de pièges. Si la terre en surface paraît sèche, méfiez-vous ! En été surtout, sous la croûte de surface paraissant solide, sommeille une terre gorgée d’eau. Par exemple, il arrive que l’aulnaie des Monod soit à sec en été.« Moïse sauvé des eaux… »

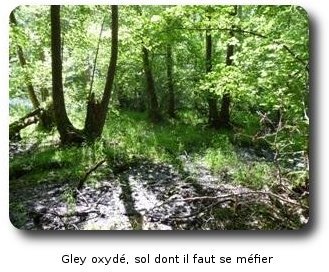

« Qu’avais-je eu comme idée, ce 4 août 1988, de traverser l’aulnaie de Bonfol en compagnie de 29 personnes ? Le cours UP, intitulé « Des joyaux dans leur écrin », nous conduisait aux étangs de Bonfol. Arrivé en bordure de l’aulnaie, je donnai les recommandations d’usage, selon les descriptions du paragraphe précédent. En tête, comme il se doit, je montrai le chemin à suivre, une trentaine de mètres tout au plus, louvoyant à souhait. Mais, derrière, « Moïse » coula, l’une de ses jambes s’enfonçant dans le gley1 oxydé (sol gorgé d’eau soumis à l’influence d’une nappe d’eau)… Gros émoi, il fallut deux personnes, une de chaque côté, ayant leurs pieds bien arrimés, pour sortir « Moïse » de sa mauvaise posture. Seul il n’y serait pas parvenu. Fort heureusement, en fin d’excursion, notre infortuné participant bénéficia d’un pantalon de rechange que j’ai toujours dans mon coffre de voiture (on ne sait jamais). Cette aventure, désagréable mais nullement traumatisante, n’empêcha pas « Moïse » de boire en fin d’excursion sa boisson préférée : une menthe à l’eau !2

Gros émoi, il fallut deux personnes, une de chaque côté, ayant leurs pieds bien arrimés, pour sortir « Moïse » de sa mauvaise posture. Seul il n’y serait pas parvenu. Fort heureusement, en fin d’excursion, notre infortuné participant bénéficia d’un pantalon de rechange que j’ai toujours dans mon coffre de voiture (on ne sait jamais). Cette aventure, désagréable mais nullement traumatisante, n’empêcha pas « Moïse » de boire en fin d’excursion sa boisson préférée : une menthe à l’eau !2Je fus moi-même dans une situation identique un certain jour à l’étang de la Gruère où mon pied descendit à une profondeur de longueur de jambe… pas marrant du tout !

1 gley : terme russe signifiant « sol boueux »

2 Toute ressemblance avec une personne ayant existé ne serait que pure coïncidence. Et pourtant… Mais, entre nous, si c’était à refaire, eh bien, je contournerais l’obstacle !

Carici elongatae-Alnetum

Association de l’aulne noir Alnus glutinosa et de la laiche allongée Carex elongataExcursion universitaire : prof. Jean-Louis Richard, Neuchâtel

Lieu : Bonfol, rive sud de l’Etang du Milieu

Aire : 300 m2

Pente : très légère (0,5 %, exposition nord, en direction de l’étang)

Sol : gley oxydé (voir paragraphe ci-dessus), proche de la nappe phréatique, légèrement tourbeux.

Altitude : 440 m

Date : 30.05.1972

Strate arborescente (dominante)Recouvrement : 80% |

| ||

| Echelle de Braun-Blanquet | |||

| Alnus glutinosa | Aulne glutineux | 5 | |

Strate arbustive (dominée)Recouvrement : 30% | |||

| Sorbus aucuparia | Sorbier des oiseleurs | 2.1 | |

| Prunus padus | Merisier à grappes | +.2 | |

| Prunus avium | Cerisier | r | |

| Frangula alnus | Bourdaine | + | |

| Viburnum opulus | Obier | + | |

| Sambucus racemosa | Sureau à grappes | + | |

| Rubus idaeus | Framboisier | + | |

| Lonicera periclymenum | Chèvrefeuille des bois | + | |

| Quercus robur | Chêne pédonculé | r | |

Strate herbacéeRecouvrement : 80% | |||

| Carex elongata | Laiche allongée | 2.2 | |

| Carex acutiformis | Laiche à angles aigus | +.2 | |

| Poa palustris | Paturin des marais | 2.2 | |

| Glyceria fluitans | Glycérie flottante | 1.2 | |

| Caltha palustris | Populage des marais | 3.3 | |

| Juncus effusus | Jonc épars | +.2 | |

| Equisetum fluviatile (E. limosum) | Prèle des bourbiers | + | |

| Iris pseudacorus | Iris jaune | 1.2 | |

| Acorus calamus | Acore calame | 1.2 | |

| Galium palustre | Gaillet des marais | 2.2 | |

| Galium aparine | Gaillet gratteron | + | |

| Impatiens noli-tangere | Impatiente n’y touchez-pas | 1.2 | |

| Dryopteris carthusiana | Dryoptéris de la Chartreuse | 2.2 | |

| Cardamine amara | Cardamine amère | 1.3 | |

| Oxalis acetosella | Oxalis petite oseille | +.2 | |

| Stellaria alsine | Stellaire alsine | +.2 | |

| Geranium robertianum | Géranium herbe à Robert | +.2 | |

| Senecio ovatus | Séneçon ovale = S. de Fuchs | +.2 | |

| Solanum dulcamara | Morelle douce-amère | +.2 | |

| Galeopsis tetrahit | Galéopsis tétrahit = Ortie royale | + | |

| Silene dioica | Silène dioïque | + | |

| Rubus fruticosus | Ronce | + | |

| Valeriana dioica | Valériane dioïque | + | |

| Lysimachia vulgaris | Lysimaque commune | + | |

| Geum urbanum | Benoîte commune | r | |

| Angelica sylvestris | Angélique des bois | r | |

|

Quelques commentaires

|

| |

Remerciements :

|