La Forêt des Fougères

(forêt spécialisée ou « atypique » de Chasseral)

par Eric Grossenbacher

Si vos pas vous conduisent sur Chasseral de la Place Centrale (pt 1288, coord. 577'125 / 222'750, trois km à l’ouest des Prés-d’Orvin) en direction ouest, en suivant le chemin carrossable, et après avoir doublé la Métairie du Bois-Raiguel (1267 m), vous arriverez dans une courbe en forme de S dans la région de Pierrefeu.

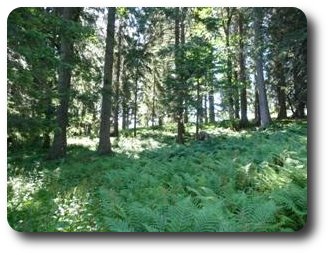

Là, vous quittez le chemin dans la première courbe pour emprunter un sentier en légère montée qui traverse un pâturage boisé, toujours vers l’ouest et en direction de la Métairie du Milieu-de-Bienne (1400 m). Fatalement vous allez traverser la « Forêt des Fougères ». Oh, vous ne pouvez pas la manquer ! Sur 250 à 300 m de distance, vous allez voir des épicéas et des fougères à foison… de chaque côté du sentier.

Là, vous quittez le chemin dans la première courbe pour emprunter un sentier en légère montée qui traverse un pâturage boisé, toujours vers l’ouest et en direction de la Métairie du Milieu-de-Bienne (1400 m). Fatalement vous allez traverser la « Forêt des Fougères ». Oh, vous ne pouvez pas la manquer ! Sur 250 à 300 m de distance, vous allez voir des épicéas et des fougères à foison… de chaque côté du sentier.

Urs Bloesch C’est à Urs Bloesch, jeune ingénieur forestier attaché à la Bourgeoise de Bienne, que je dois d’avoir découvert cette forêt. « Allez-y voir… », m’avait-il dit. Et j’y suis allé… ce qui me valut une des plus grandes peur de ma vie, celle d’avoir levé un Grand Tétras femelle ! Seul dans les fougères, un parterre vraiment impressionnant, et dans un silence de cathédrale, ce Grand Tétras attendit que je sois à quelques mètres seulement de lui pour s’envoler. Quelle frousse !

Après avoir vu cette forêt, il fallait que Jean-Louis Richard, phytosociologue de l’Uni de Neuchâtel, la voie aussi. Impossible de garder cela pour soi…

| Relevés botaniques | Urs Bloesch | Jean-Louis Richard | ||||||

| 01.09.1988 | 15.08.1989 | |||||||

| Arbres (env. 24 m, 60% de recouvrement) | ||||||||

| Abondance-dominance (voir ci-dessous) | Valeurs indicatrices d’acidité (voir note 2) | |||||||

| Picea abies | 3 | 4 | . | . | . | . | . | x |

| Acer pseudoplatanus | + | (+) | . | . | 3 | . | . | . |

| Fagus sylvatica | . | (+) | . | . | . | . | . | x |

| Sous-étage des arbres (10-15 m, 5-10% de recouvrement) | ||||||||

| Acer pseudoplatanus | + | + | . | . | 3 | . | . | . |

| Sorbus aucuparia | + | + | . | 2 | . | . | . | . |

| Picea abies | + | . | . | . | . | . | . | x |

| Arbustes(1-6 m, 10% de recouvrement) | ||||||||

| Picea abies | + | . | . | . | . | . | . | x |

| Acer pseudoplatanus | + | . | . | . | 3 | . | . | . |

| Sorbus aucuparia | + | 1 | . | 2 | . | . | . | . |

| Sambucus racemosa | + | + | . | . | 3 | . | . | . |

| Lonicera nigra | . | + | . | . | 3 | . | . | . |

| Rubus idaeus | . | + | . | . | 3 | . | . | . |

| Strate inférieure(jusqu’à 1 m) | ||||||||

| Fougères(recouvrement avoisinant les 100% en certains endroits : cheminement difficile !) | ||||||||

| Athyrium distentifolium (= A. alpestre) | 4 | . | . | 2 | . | . | . | . |

| Dryopteris dilatata | . | 3 | . | 2 | . | . | . | . |

| A. filix-femina | 2 | 1 | . | . | 3 | . | . | . |

| Cystopteris fragilis | + | . | . | . | . | 4 | . | . |

| Autres espèces(recouvrement : env. 80%) | ||||||||

| Vaccinium myrtillus | 3 | 3 | 1 | . | . | . | . | . |

| Luzula sylvatica | + | + | . | 2 | . | . | . | . |

| Luzula luzulina | . | + | . | 2 | . | . | . | . |

| Epilobium angustifolium | + | . | . | 2 | . | . | . | . |

| Carex pilulifera | (+) | (+) | . | 2 | . | . | . | . |

| Anthoxanthum odoratum | + | . | . | 2 | . | . | . | . |

| Agrostis tenuis | . | + | . | 2 | . | . | . | . |

| Agrostis stolonifera | + | . | . | . | 3 | . | . | . |

| Milium effusum | + | + | . | . | 3 | . | . | . |

| Prenanthes purpurea | + | . | . | . | 3 | . | . | . |

| Adenostyles alliariae | + | +o | . | . | 3 | . | . | . |

| Rubus idaeus | 1 | . | . | . | 3 | . | . | . |

| Oxalis acetosella | 1 | 2 | . | . | 3 | . | . | . |

| Polygonatum verticillatum | . | +o | . | . | 3 | . | . | . |

| Mousses(recouvrement : 80%) | ||||||||

| Rhytidiadelphus loreus | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . |

| Dicranum scoparium | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . |

| Polytrichum formosum | 2 | 3 | . | 2 | . | . | . | . |

| Hylocomium splendens | 2 | 2 | . | 2 | . | . | . | . |

| Hylocomium umbratum | . | 2 | ? | . | . | . | . | . |

| Sphagnum quinquefarium | + | + | . | 2 | . | . | . | . |

| Rhytidiadelphus triquetrus | . | 2 | . | . | 3 | . | . | . |

| Plagiothecium curvifolium | . | 1 | ? | . | . | . | . | . |

| Lophocolea heterophylla | . | + | ? | . | . | . | . | . |

| Plagiochila asplenioides | . | + | ? | . | . | . | . | . |

Abondance-dominance :

| 5 | 75% et plus, de recouvrement de la surface totale |

| 4 | 50 à 75% |

| 3 | 25 à 50% |

| 2 | 5 à 25 % |

| 1 | 5% |

| + | peu nombreux |

| r | rare |

Note 1 :

Urs Bloesch, dans son relevé, ajoute quelques informations utiles.

Lieu : Chasseral, E de la Métairie du Milieu-de-Bienne

Aire : 400 m2

Altitude : 1330 m

Exposition : NE-E

Pente : 10%

Sol : squelettique / humus / moder

Sous-sol : Callovien (voir la remarque 3 ci-après)

Coordonnées : 574'365 / 222’115

Note 2 :

Les valeurs indicatrices d’acidité ont été ajoutées par nos soins, selon l’échelle adoptée par Elias Landolt dans « Ökologische Zeigerwerte zur Schweizer Flora » 1977, à savoir :

| 1 | Plantes à répartition principale sur les | sols très acides (pH 3-4,5) |

| 2 | - | sols acides (pH 3,5-5,5) |

| 3 | - | sols peu acides (pH 4,5-7,5) |

| 4 | - | riches en bases (pH 5,5-8) |

| 5 | Quasi exclusivement sur sols riches en | bases (pH au-dessus de 6,5), en général calcaires |

| x | Plantes sur sols très acides à alcalins, | évitant souvent les conditions moyennes,car elles sont faibles concurrentes |

Remarques:

Remarques:1. Ce qui impressionne le plus, lorsque vous traversez cette forêt, c’est d’abord la densité de recouvrement des fougères. Elle mérite bien son nom français de « Forêt des Fougères ». Ensuite, ce qui étonne également, c’est la couleur blanche de l’assise pierreuse de la forêt (voir point 3 ci-dessous). Le cortège des espèces indicatrices d’acidité (notées 1 et 2 dans la colonne de droite) est impressionnant et ne laisse aucun doute sur la nature acide de l’ensemble de cette formation végétale.

C’est une pessière, oui… Son nom scientifique existe-t-il ? Eh bien non ! Vous pouvez consulter Oberdorfer (1990)… Ellenberg / Klötzli (1972), la Clé de détermination des stations forestières du Canton du Jura et du Jura bernois (1998) ou encore Flore de France (1973, en 5 vol.), vous n’y trouverez pas de nom spécifique en phytosociologie. Consulté en 1989, Jean-Louis Richard, phytosociologue, était perplexe… C’est vraiment une forêt hors du commun, une forêt spécialisée, « une forêt atypique ». Comme il s’agit d’une pessière, assurément, riche en fougères (et comment ! surtout du genre Athyrium), nous la baptiserions volontiers : Athyrio-Piceetum, surtout à cause de la présence d’Athyrium distentifolium (= A. alpestre) et d’Athyrium filix-femina, dans l’Alliance Vaccinio-Piceion (forêts de résineux).

Le conditionnel s’impose, évidemment, puisqu’il n’existe aucune autre forêt semblable à titre de comparaison pour que la notion abstraite d’association végétale ait tout son sens. N’oublions pas que l’association végétale est une synthèse de plusieurs relevés botaniques. Si l’appellation Athyrio-Piceetum lui était donnée, nous aurions le cas unique où le nom de l’association correspondrait à une station concrète ! Avouons que ce serait inhabituel en botanique phytosociologique… Mon Dieu, pourquoi pas ?

« Aussi longtemps qu’ils ne posséderont pas un échantillonnage de relevés de cette même association et qu’ils ne sauront pas le cataloguer et lui donner un nom, les phytosociologues seront malheureux… », dixit Jean-Louis Richard, 1990.

2. A propos d’Athyrium distentifolium (= A. alpestre), « Le Nouveau Binz » indique que sa limite E se trouve justement à Chasseral dans la Chaîne jurassienne. Dès 1999, de nouvelles observations l’indiquent au nord de Chasseral, en particulier sur Les Bises de Tramelan.

Si Athyrium distentifolium est rare dans le Jura bernois, en revanche Athyrium filix-femina est fréquente… Ces deux fougères ont une préférence pour les sols modérément humides et acides.

2. A propos d’Athyrium distentifolium (= A. alpestre), « Le Nouveau Binz » indique que sa limite E se trouve justement à Chasseral dans la Chaîne jurassienne. Dès 1999, de nouvelles observations l’indiquent au nord de Chasseral, en particulier sur Les Bises de Tramelan.

Si Athyrium distentifolium est rare dans le Jura bernois, en revanche Athyrium filix-femina est fréquente… Ces deux fougères ont une préférence pour les sols modérément humides et acides.3. Le sous-sol de la Forêt des Fougères a été étudié par une équipe de l’Uni de Neuchâtel (voir ci-après sous chiffre 3). Les esprits curieux tireront profit de la lecture d’un condensé paru dans le Bulletin No 130.1. (2007) de la Société neuchâteloise des Sciences naturelles. Les auteurs parlent « d’une forêt atypique liée à la présence de silex. Les cailloux blancs ne sont plus des calcaires, mais bien des silex (roche siliceuse). » Selon Gerhart Wagner, de Stettlen, « on peut s’étonner, en effet, de trouver des roches en surface d’une acidité 1 à 2 sur une chaîne calcaire… comment est-ce possible ? Cela s’explique par les couches de marne du Malm inférieur (Argovien, Oxfordien, Callovien). La marne est un mélange naturel d’argile et de calcaire. L’argile est un silicate hydraté d’aluminium. Dans de tels sous-sols, après des millions d’années, quand le calcaire a été entièrement dissous, il ne reste que le silicate (une des combinaisons de silice) ».

Documents :

- Relevé botanique d’Urs Bloesch, ingénieur forestier, Bienne, 01.09.1988

- Relevé botanique de Jean-Louis Richard, Uni NE, 15.08.1989

- « L’Histoire biogéologique postglaciaire très spéciale d’une zone du Jura Suisse » Loraine Martignier, Luc Scherrer, Eric Verrecchia et Jean-Michel Gobat Bull. Soc. neuch. des Sciences nat., 2007, Tome 130.1, p. 113-122

- Carte No 1125 Chasseral, 1 : 25’000

- « Ökologische Zeigerwerte zur Schweizer Flora », 1977 (= Valeurs indicatrices pour la flore suisse), 208 p., par Elias Landolt.

Détails : Valeur d’humidité / Valeur de réaction (acidité - alcalinité) / Valeur de substances nutritives / Valeur de lumière / Valeur de température / Valeur de continentalité (ou mieux : valeur de sécheresse estivale, selon Claude Favarger). A noter que « Flora Helvetica » de Gerhart Wagner et Konrad Lauber (traduction française d’Ernest Gfeller), 2000 et 2007, fait mention de ces valeurs indicatrices. - « Le Rameau de Sapin », bulletin du Club Jurassien de Neuchâtel, No 2, 1990, pages 29-30, article de Jean-Louis Richard consacré à la Forêt des Fougères et intitulé : « A la découverte de milieux rares dans le Jura Central »

Mme Mariane Graber, Le Locle ; MM. Henri Berberat, Bienne ; Urs Bloesch, Bienne ; Ernest Gfeller, Les Geneveys-sur-Coffrane ; Jean-Michel Gobat, Université de Neuchâtel ; Michel Juillard, Miécourt ; Bernard Vauthier, Bôle ; Gerhart Wagner, Stettlen. Et, à titre posthume, Jean-Louis Richard, 1921-2008, Université de Neuchâtel.

Eric Grossenbacher, La Neuveville, mars 2009