Le hasard, seulement le hasard !

par Eric Grossenbacher

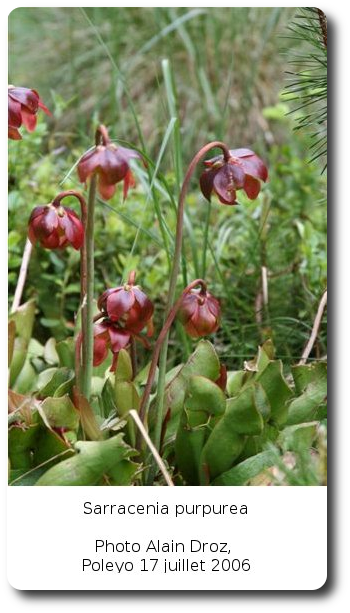

Au temps où j'ouvris sérieusement les yeux sur le monde de la botanique, je parcourus la tourbière de l'Etang de la Gruère, la thèse de Marcel Joray (L'Etang de la Gruyère*) dans une main, à la recherche de la Sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea) ou "Gobe-mouches". Cette plante nous est mieux connue grâce à l'ouvrage de H. Correvon "Fleurs des eaux et des marais".

Citée à l'étang de la Gruère, la plante importée du Canada me fascinait. Où donc se cachait cette espèce carnivore ? Qu'elle est grande, la tourbière de la Gruère... avec ses 40 ha., presque la superficie du Bois des Lattes! En recherchant une plante, et en ne la trouvant pas, on découvre d'autres espèces; tous les botanistes ont connu cette aventure. Pas trace de Sarracénie! Combien de fois suis-je allé à la Gruère, spécialement pour le Gobe-mouches du Canada? Une fois même, de guerre lasse, nous organisâmes une véritable battue avec les copains et, comme pour un avis de recherche dans la police, la planche en couleur figurant dans "Correvon" fut présentée aux participants. Peine perdue... pendant des années, la Sarracénie joua à cache-cache et rien n'excite plus un amateur sincère de botanique. Chaque année, lors de visites à l'Etang de la Gruère, j'avais une pensée pour la belle introuvable.

Citée à l'étang de la Gruère, la plante importée du Canada me fascinait. Où donc se cachait cette espèce carnivore ? Qu'elle est grande, la tourbière de la Gruère... avec ses 40 ha., presque la superficie du Bois des Lattes! En recherchant une plante, et en ne la trouvant pas, on découvre d'autres espèces; tous les botanistes ont connu cette aventure. Pas trace de Sarracénie! Combien de fois suis-je allé à la Gruère, spécialement pour le Gobe-mouches du Canada? Une fois même, de guerre lasse, nous organisâmes une véritable battue avec les copains et, comme pour un avis de recherche dans la police, la planche en couleur figurant dans "Correvon" fut présentée aux participants. Peine perdue... pendant des années, la Sarracénie joua à cache-cache et rien n'excite plus un amateur sincère de botanique. Chaque année, lors de visites à l'Etang de la Gruère, j'avais une pensée pour la belle introuvable.

Un jour cependant, le Ciel me donna un coup de pouce. Alors qu'une quinzaine d'élèves suivaient nos pas (distraitement parfois, avouons-le, puisque l'un ou l'autre s'enfonça jusqu'au ventre dans la tourbe), je décidai de changer d'itinéraire au beau milieu de la tourbière. Idée géniale ! Le hasard, seulement le hasard, récompensa enfin mon impatience, car la petite cohorte tomba pile sur les Sarracénies!

Sans être de Marseille, je peux conduire désormais les yeux fermés tout amateur de Sarracénie pourpre dans la tourbière de la Gruère.

Eric Grossenbacher

*En 1942, date de la thèse citée, on écrivait ce nom avec y.

Cet article a paru une première fois dans le Rameau de Sapin no 1 de 1980, revue de vulgarisation scientifique du club jurassien.

Cet article a paru une première fois dans le Rameau de Sapin no 1 de 1980, revue de vulgarisation scientifique du club jurassien.

Eric Grossenbacher a fait parvenir un intéressant courriel à filago au sujet de l'article ci-dessus ainsi rédigé:

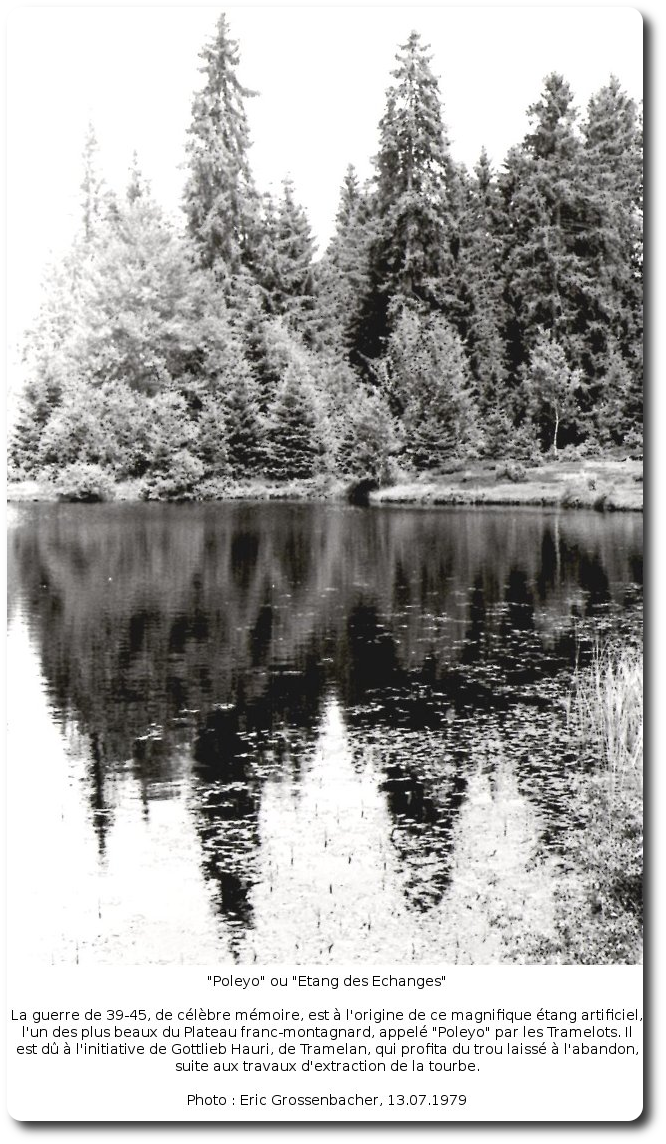

A propos de la traque que j'avais organisée... c'étaient mes coéquipiers du H.C. Tramelan qui jouaient le rôle de traqueurs. A ce moment-là (n'oubliez pas que je débutais dans la botanique, en 1955) je n'avais aucune idée où chercher ! Alors, tous les dix mètres il y avait un traqueur, et nous avancions d'ouest en est... mais au final sans succès ! Lorsque je conduisais du monde à l'étang de la Gruère, j'avais toujours mes parcours immuables (pour ne pas me perdre...) : Etang de la Gruère au départ, et le "Poleyo" comme point final à l'arrivée. Si l'on considère les deux étangs, et le cadran d'une montre, la digue de la Gruère était à 6 h, le "Poleyo" à 2 h... et je faisais le tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Ou, pour rompre la monotonie, dans le sens inverse des aiguilles de la montre. Je partais toujours de la digue.

Or, une fois, avec mes élèves du Collège de Delémont (ma période delémontaine : 1960-1974), je partis de la digue en direction est, en suivant le bord de l'étang, mais, arrivé vers le diverticule nord-est de l'étang, je coupai à travers la forêt en direction du "Poleyo". J'étais donc en pleine forêt de Pin de montagne (Pino mugo - Sphagnetum), sans plus aucun repère... sinon le soleil qui me servait de boussole. Ce jour-là, il y avait du soleil. Le hasard voulut que j'arrive pile sur le "tarau" aux Sarracénies pourpres ! Incroyable hasard... car si j'étais arrivé 20 m plus au nord, ou au sud, eh bien, je ne les aurais pas trouvées, ces fameuses plantes carnivores.

Or, une fois, avec mes élèves du Collège de Delémont (ma période delémontaine : 1960-1974), je partis de la digue en direction est, en suivant le bord de l'étang, mais, arrivé vers le diverticule nord-est de l'étang, je coupai à travers la forêt en direction du "Poleyo". J'étais donc en pleine forêt de Pin de montagne (Pino mugo - Sphagnetum), sans plus aucun repère... sinon le soleil qui me servait de boussole. Ce jour-là, il y avait du soleil. Le hasard voulut que j'arrive pile sur le "tarau" aux Sarracénies pourpres ! Incroyable hasard... car si j'étais arrivé 20 m plus au nord, ou au sud, eh bien, je ne les aurais pas trouvées, ces fameuses plantes carnivores.

Le terme de "tarau" est typiquement tramelot. Ce sont des canaux que les exploitants des tourbières creusaient pour évacuer l'eau en direction d'un emposieu, ceci afin de pouvoir exploiter la tourbe en étant au sec. Période de guerre évidemment (1939-45). Etant gosse à l'époque, j'avais 7 ans en 39..., j'ai vu ces "taraux" fonctionner à la perfection. L'eau coulait comme l'eau d'un ruisseau. Après la guerre, les "taraux" ont été laissés à l'abandon et à la reconquête de la végétatrion, Carex rostrata occupant en maître ces endroits gorgés d'eau, sans oublier les Sphaignes. Justement l'emplacement privilégié des Sarracénies pourpres !

"Poleyo"... vient du nom d'un ingénieur, M.C. Pulejo, industriel à la tête d'une entreprise nommée "Prospection et exploitation de mines et tourbières", siège à Lausanne, avec, entre autres, une filiale aux "Tourbières des Echanges". Les Tramelots, à la fin de la guerre, donc après 1945, ont baptisé l'étang, non pas du nom des "Echanges", mais de "Pouleyo" ou "Poleyo". Lorsque la guerre a été finie, le trou laissé par l'exploitation, fut comblé par de l'eau... suite à la construction d'une digue par M. Gottlieb Hauri de Tramelan. Le "Poleyo" était ainsi créé. Il faut aussi dire qu'à Tramelan" les surnoms sont courants. Cela ne m'étonne pas du tout que l'on parle de "Poleyo" pour cet étang.

"Poleyo"... vient du nom d'un ingénieur, M.C. Pulejo, industriel à la tête d'une entreprise nommée "Prospection et exploitation de mines et tourbières", siège à Lausanne, avec, entre autres, une filiale aux "Tourbières des Echanges". Les Tramelots, à la fin de la guerre, donc après 1945, ont baptisé l'étang, non pas du nom des "Echanges", mais de "Pouleyo" ou "Poleyo". Lorsque la guerre a été finie, le trou laissé par l'exploitation, fut comblé par de l'eau... suite à la construction d'une digue par M. Gottlieb Hauri de Tramelan. Le "Poleyo" était ainsi créé. Il faut aussi dire qu'à Tramelan" les surnoms sont courants. Cela ne m'étonne pas du tout que l'on parle de "Poleyo" pour cet étang.

En 1983, j'ai publié "Le premier tiers-temps du H.C. Tramelan" et, pour faire patienter mes futurs lecteurs..., j'ai écrit des anecdotes dans "Le Progrès", journal local. La 83e (!) est consacrée au "Poleyo"...